Многи скорби праведным, и от всех их избавит я Господь.

Пс. 33: 20

Проидохом скозе огнь и воду, и извел еси ны в покой.

Пс. 65: 12

|

Жены новомучеников и исповедников Российских прошли горький и скорбный путь. Высокий подвиг несли они посреди безбожного мира, воспитывая детей, терпя лишения, притеснения властей, голод и нищету.Совершая свой крестный путь, подчас унывая и скорбя, они не малодушествовали, но находили в себе силы молиться и славословить Бога. Как выжили они? Как оставались верными Христу? Об этом наша статья.

В семье известного московского священника и талантливого проповедника отца Михаила Шика после его первого ареста осталось трое детей. Оказавшись почти без средств к существованию, его матушка ездила с полугодовалой дочкой из Сергиева Посада в Москву на работу. Она оставляла девочку у родственников и бежала в Исторический музей, где водила экскурсии. А затем с продуктами и пеленками в рюкзаке, с маленькой дочкой на руках возвращалась в Посад. «Уныние не было ей свойственно, – пишет ее дочь Елизавета в своих воспоминаниях. – После моего рождения мама писала отцу в тюрьму: “Дай тебе Бог терпения. А я сквозь тоску о тебе чувствую себя счастливой безмерно, счастливой тобой и знаю, что впереди – радость свидания, и верю, что она не отнимется от нас, и молюсь, только бы нам самим ее не отравить…”» Отец Михаил был расстрелян в 1937 году на полигоне Бутово под Москвой. Матушка Наталья Дмитриевна искала его по разным тюрьмам. Так и не узнав о судьбе мужа, она перед смертью написала ему трогательное прощальное письмо: «Дорогой мой, бесценный друг! Вот уже и миновала последняя моя весна. А ты? Все еще загадочна, таинственна твоя судьба. Все еще маячит надежда, что ты вернешься. Но мы уже не увидимся, а как хотелось тебя дождаться. Но не надо об этом жалеть. Встретившись, расставаться было бы еще труднее, а мне пора… Имя твое для детей священно. Молитва о тебе – самое задушевное, что их объединяет. Иногда я рассказываю им что-нибудь, чтобы не стерлись у них черты твоего духовного облика».

Память о дорогом человеке всегда в сердце любящего, и даже в преддверии могилы все мысли – о нем. Не перестаешь удивляться высокому духу и благоговейным отношениям друг к другу этих святых людей. Между ними была та любовь, которая, по слову апостола Павла, «никогда не перестает» (1 Кор. 13: 8), а переходит в вечность.

Матушка Александра Сергеевна Голышева хранила последнее письмо отца Николая за иконами как святыню. В этой прощальной записке батюшки, написанной им из тюрьмы незадолго до расстрела, открывается его удивительное смирение и безграничная любовь к семье. «Обо мне не беспокойтесь…» – пишет отец Николай. Понимая, что его ожидает («едва ли уцелею»), он говорит: «Забота о вас. У вас нет ничего…» Последние слова записки – почти молитва: «Храни вас Господь, мои дорогие, крепитесь и молитесь за меня, не поминайте меня лихом… Простите меня Христа ради… Целую вас и молю Бога, чтобы Он сохранил вас. Не забывайте Бога, Божию Матерь и святителя Николая, под покровительство святителя Николая я вас отдаю. До гроба любящий вас папочка».

О любви как о великом Божием даре писал святитель Игнатий (Брянчанинов): «И делаются человеку человеки своими на время по плоти, на веки по духу». Эта любовь являет чудеса, она и по смерти дарует общение любящим душам.

Священномученик Василий Надеждин в последнем письме из Соловецкого лагеря дает своей супруге, можно сказать, духовное завещание: «Благословляю тебя за твою любовь, за твою дружбу, за твою преданность мне… Да будет воля Божия! Мы дождемся радостного свидания в светлом Царстве любви и радости, где уже никто не сможет разлучить нас, – и ты расскажешь мне о том, как прожила ты жизнь без меня, как ты сумела по-христиански воспитать наших детей, как ты сумела внушить им ужас и отвращение к мрачному безбожному мировоззрению и запечатлеть в их сердцах светлый образ Христа…»

Матушка священника Сергия Сидорова, проходившего последние годы своего служения во Владимирской области, не писала запросы в НКВД о судьбе мужа: он, по свидетельству дочери Веры, сам сообщил супруге во сне о своей гибели. Такое общение возможно при условии, если люди живут одной духовной жизнью и вся она – в Боге.

Матушка священномученика Илии Четверухина, московского священника, погибшего в лагере на Вишере в 1932 году, вспоминает слова из канона Святой Пятидесятницы: «Разлучения вам не будет, о друзи…» «Скоро 15 лет, как батюшка отошел ко Господу, – пишет Евгения Леонидовна, – но я не чувствую с ним разлуки, я точно продолжаю с ним жить одной жизнью. Я часто слышу внутри себя его ободряющий голос, когда переживаю какие-нибудь трудности: “Ничего, мамаша, ты у меня молодец”. Так он мне, бывало, говаривал, и мне легче становится от этого. А если я делаю что-то не так, как надо, как хотел бы он, вижу во сне, что он где-то далеко от меня, и больно сжимается сердце».

Были случаи, когда мученики заботились о воспитании своих детей и после смерти. Дочь отца Михаила Шика вспоминает: «Мама уже после папиного ареста отказалась продолжить подписку на “Пионерскую правду”, сказав, что во сне отец выговаривал ей за эту подписку, так как каждый человек выписывает газету своей партии, а мы в этой “партии” не состояли».

Лишения и скорби учат переоценивать отношения к земным ценностям и душевным мирским привязанностям. До своего ареста протоиерей Илия Четверухин любил подолгу сиживать в библиотеке, в это время семья не должна была его тревожить. Впоследствии он признавался сыну: «Любовь к книгам мешала мне должным образом любить вас, мои дорогие». Матушке же он писал: «Прости меня, если я делил любовь свою между тобою и библиотекой. Теперь ты у меня – единственное сокровище». «Ах, как я тоскую по тебе! – говорит он в другом письме. – Не по свободе, не по дому, не по книгам, а только по тебе! Если бы ты была здесь, около меня, я был бы счастлив!»

Порой семьи священников терпели нужду в самом необходимом. Дочь священномученика Димитрия Кедроливанского из села Круги Егорьевского района носила платье, сшитое из подрясника отца. А в семье тверского священномученика Николая Морковкина было шестеро детей, когда власти, обложившие их семью непомерным налогом, решили изъять и зимнюю ватную рясу батюшки, которую матушка хотела было перекроить дочерям на пальто. Сердце родителей дрогнуло. «Вот эти-то вещи мы с женой и решили не отдавать ради защиты детей», – рассказывал впоследствии отец Николай. За это священника и его матушку отправили в ссылку, оставив детей одних. Позже, из заключения, батюшка напишет в письме: «Теперь я стал богаче, но не тем преходящим, что гниет и тлеет, а тем, что остается до гробовой доски, то есть богатством жизни духовной». О супруге своей он говорил: «Я думал, что она не перенесет такой, кажется по нашему разумению – тяжелый, крест… Но каждому верующему в Бога крест дается по силам, и каждому человеку, имеющему веру хотя бы с зерно горчичное, все возможно».

Священномученик Илия Четверухин незадолго до смерти сказал своей жене во время свидания в лагере: «Здесь я прохожу вторую духовную академию, без которой меня не пустили бы в Царство Небесное».

Удивительна стойкость и мужество, с каким принимали испытания многие семьи священников. Убожество внешней обстановки не угнетало и не озлобляло их. Дочь отца Сергия Сидорова Вера вспоминает, что мама, смеясь, называла их комнату «логово». Родители спали на полу, покрываясь всем, чем могли, так как одеяла и простыни были совсем ветхими; вся их одежда висела на гвоздях, а вещи четверых детей, спавших на лавке и кроватях, хранились в ящиках из-под посылок. Как-то в их комнату пробрался квартирный вор. Он очень сконфузился, увидев такую нищету. Заметив подошедшую матушку Татьяну, он только сказал: «Ничего, нужды бояться не надо, все устроится».

Страдания закаляли дух этих людей, поднимали их над мирской суетой, освобождая от земных попечений.

Как-то отца Сергия спросили, как он, имея такую большую семью, решился стать священником. Если его «возьмут», то на кого он оставит своих детей? Отец Сергий ответил: «На Царицу Небесную. Если я погибну, то за Ее Сына. Так неужели вы допускаете мысль, что в таком случае Она оставит моих детей? Никогда! Спасет и защитит». Через два месяца отца Сергия арестовали, и он погиб. Но «вера отца в то, что Царица Небесная спасет и защитит его детей, оправдалась, – писала его старшая дочь Вера. – Сколько было в ту пору уничтоженных семей. Взяли мужа, потом жену, а детей – в детдом, где они забудут все, что связано с семьей, ее преданья, ее святыни. Нас не тронули, хотя многих жен священников отправили в лагеря».

В житиях святых новомучеников часто встречаются моменты, когда их матушки умоляют ради семьи поменять место служения или перейти на обычную работу, оставив службу. Но осуждать их за этот естественный страх за себя и за своих детей нельзя. «Бояться не стыдно, – говорит отец Сергий Сидоров, – все мы люди, и люди слабые, а вот малодушествовать нельзя. Бог-то ведь с нами, и нигде Он нас не оставит».

Известный поэт XIX века А.Н. Майков писал:

Чем ночь темней, тем ярче звезды.

Чем глубже скорбь, тем ближе Бог…

И действительно, Бог не оставлял этих людей в самых трудных обстоятельствах. Вера помогала им выживать и творила чудеса. Воистину «уповающего на Господа милость обыдет».

«Помню, это было месяцев через шесть после ареста отца, – пишет Вера Сидорова. – Мы очень нуждались, денег не было ни копейки, кругом долги. Мама сидела на кровати и кормила грудью трехмесячного Сережу (пятого ребенка, который так и не увидел своего отца), а я занималась чем-то. Вдруг мама говорит мне: “Вера, поищи в сундуке под бельем: может быть, там случайно остался хоть один сверток…” “Свертком” мы называли мелочь, закрученную в бумажку, которую отец получал за службу. В свертках были и медные монеты, и серебряные. Но я знала, что в нашем единственном сундуке, где лежало белье… давно уже ничего не осталось. Я сказала об этом маме, но она возразила мне: “Ты помолись Николаю Угоднику. Он – покровитель семьи Сидоровых, а ты – ребенок, он лучше тебя услышит и, может быть, поможет нам. Поищи свертки». Я тихонечко помолилась, открыла сундук и стала рыться среди невероятно старых и рваных наших рубашек и простыней. И вдруг – до сих пор у меня сжимается сердце – кричу маме: “Сверток!” Разворачиваю. В нем 20-копеечные монеты! Начинаю дальше искать и вижу: один, второй, третий свертки лежат в уголках сундука, и в каждом не медные, а серебряные монеты! Мама не верила мне, когда я кричала ей об этом: ведь не один раз перерывался сундук за последние месяцы, все давным-давно было истрачено… “Благодари, Вера, святителя Николая”, – сказала мне мама. Свертков семь нашла я тогда».

|

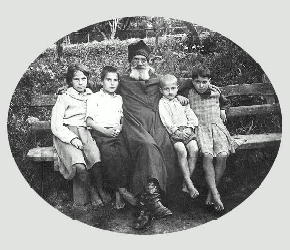

| Протоиерей Александр Парусников с младшими детьми (слева направо: Екатерина, Иван, |

В семье подмосковного священника Александра Парусникова, где было десять детей, произошло не менее удивительное чудо. Представители власти увели из семьи корову, что привело близких отца Александра в сильное смятение. На беспокойство матушки он ответил: «Сашенька, Бог дал, Бог взял. Благодарственный молебен давайте отслужим». С тех пор, как у них не стало коровы, каждый день на крыльце появлялась корзинка с бутылью молока и двумя буханками хлеба. Старшие дети долгое время дежурили у окна, выходящего на крыльцо, чтобы узнать, кто приносит им хлеб и молоко. Бывало, до глубокой ночи высматривали, но так им и не удалось увидеть благодетеля.Господь укрепляет веру в Своих чадах. Но находясь рядом, милосердный Бог часто испытывает нас: как несем мы свой крест, с каким сердцем встречаем невзгоды и страдания. С. Бехтеев очень точно сказал о нелегком этом бремени в одном из своих стихотворений:

Оттого в этот страшный, томительный час

Так мучительна тяжесть креста,

Что весь ад сатаны ополчился на нас

За служенье заветам Христа.

У многих тогда были минуты уныния, когда казалось, что не на что и не на кого надеяться. «Все погибло, мы умрем от голода», – бывало, говорила своим детям матушка Татьяна Сидорова. Но через некоторое время она находила силы смеяться и подбадривать детей. Это та сила внутренней устойчивости, сила духа, основанная на готовности все переносить и все терпеть ради Господа, которая не дала погибнуть многим людям в страшные годы гонений. Это к таким людям относятся слова апостола Павла: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем» (2 Кор. 4: 8–9). Не перестаешь удивляться, как, находясь в таком положении, эти святые люди не теряли веры, а еще более укреплялись в ней. После смерти матушки уфимского священника Петра Варлаамова Анны Ивановны (она осталась после ареста мужа одна с пятью детьми: старшей было 8 лет, а младшему – 7 месяцев) в ее бумагах была найдена написанная ее рукой молитва, которой она молилась ко Господу после ареста мужа: «Благодарю Тебя, Господи Боже, за все: за жизнь, за невзгоды, прожитые мною, за разлуку с любимым мужем (священником) моим, за муки и радость… за все Тебя благодарю».

Жены святых мучеников и исповедников часто с покорностью воле Божией принимали испытания. Многие из них, прощаясь с мужьями, вполне осознано говорили: «Иди страдать за Христа» (Из жития священномученика Николая Поспелова). Матушки своей верой, стойкостью и терпением лишений и скорбей разделяли участь любимых мужей, становились бескровными мученицами. В самые трудные минуты, когда священники стояли перед выбором: сохранить себе жизнь с условием отречения от сана или погибнуть, обрекая семью на страдания, матушки нередко поддерживали их в исповедании веры. Так, супруга священномученика Валериана Новицкого, получив от мужа из тюрьмы записку, в которой он волнуется о будущей судьбе своих детей, ответила: «Не отрекайся от Бога, ни от священнического сана. Мне поможет Господь».

Как понять нам, людям XXI века, святых новомучеников? Не странно ли это: благодарить Бога, когда погибает любимый человек и единственный кормилец; служить благодарственный молебен, когда из семьи, где десять детей, уводят единственную корову; радоваться жизни и рождать детей, когда нищета и голод? Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорит, что свой крест, то есть все скорби и страдания земной жизни, кажется тяжелым до тех пор, пока человек не научается нести его с терпением и смирением во Имя Христа. «Когда же свой крест преобразится в крест Христов, то получает необыкновенную легкость. “Иго Мое благо, и бремя Мое легко есть”, – сказал Господь». Об этом же говорит и апостол Павел: «По мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше» (2 Кор. 1: 5). Известный подвижник наших дней протоиерей Николай Гурьянов, тоже прошедший непростой жизненный путь, написал стихотворение, которое замечательно дополняет нашу тему:

Путь Божий

К Горе Святой, ко Граду Божью

Различных множество дорог,

Но всех начало у подножья

Креста, на коем распят Бог!

И без венца из острых терний,

Без ран, и оцта, и гвоздей,

Без мук сердечных и томлений

До райских не дойти дверей.

Все ж бремя легкое Христово

Не тяжко будет нам нести,

Если сумеем Его слово

Себе на память привести:

Что скорби праведников многи,

Но Он от всех избавит сих,

И что тернистые дороги

Введут в покой и радость их,

Что Царство Божие открыто

Для тех, кто узким шел путем,

И что для нас теперь сокрыто,

Тому разгадку там найдем,

Что там, где вечное сияет

Светило Божией любви,

Блаженство рая ожидает

Страдальца – путника земли.

(56)

3 февраля в челябинской библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина прошёл творческий вечер, посвящённый юбилею православной поэтессы Лии Владимировны Кулешовой, а также 40-летию её творческой деятельности в ЮУрГУ, где она возглавляет литературное объединение «Студенческий парнас».

3 февраля в челябинской библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина прошёл творческий вечер, посвящённый юбилею православной поэтессы Лии Владимировны Кулешовой, а также 40-летию её творческой деятельности в ЮУрГУ, где она возглавляет литературное объединение «Студенческий парнас».

28 января в зале епархиального управления выступил молодёжный православный театр «Белая птица» со своим новым спектаклем «Не уходи от добра». На этот раз его зрителями стали многодетные семьи, дети и родители из организации «Особые семьи», а также дети и воспитатели из приюта «Возрождение». Автор сценария спектакля Марина Юрьевна Глейх.

28 января в зале епархиального управления выступил молодёжный православный театр «Белая птица» со своим новым спектаклем «Не уходи от добра». На этот раз его зрителями стали многодетные семьи, дети и родители из организации «Особые семьи», а также дети и воспитатели из приюта «Возрождение». Автор сценария спектакля Марина Юрьевна Глейх.